- 2024.12.17

- 社長ブログ

第10回 日本農業の未来について

こんにちは、社長の伊藤です。当社ホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は日本農業の未来について焦点を当ててお話しします。

近年の異常な気温の高さを肌で感じていらっしゃるのではないでしょうか。今年も日本各地で猛暑日が続き、観測史上過去に例のない暑さが記録されています。このような異常気象は、私たちの生活や環境に大きな影響を与えています。温暖化への対策が急務であることは間違いありませんが、今回は同時に日本農業が直面しているもう一つの重大な課題、「後継者不足」と、それに伴う「食料自給率の低下」について焦点を当ててお話しします。

日本農業が抱える現状と課題

農林水産省のデータによると、2020年時点で日本の農業従事者の平均年齢は66.8歳に達し、従事者数は136万人まで減少しています。これは、2015年の175万人から、わずか5年で22%の減少にあたります。この傾向が続けば、推計では2030年には従事者数が83万人、2050年には36万人にまで減少すると予想されています。

農業従事者の減少は、私たちの食卓を支える「食料自給率」の低下につながる一因になっています。現在、日本の食料自給率は38%と非常に低い水準にあります。この基盤が一層脆弱化すれば、私たちの日々の食生活にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。これらの課題は農業に留まらず、国全体の持続可能性にも影響を与える重大なリスクです。

持続可能で魅力的な農業を目指して

こうした現状を打破するためには、「持続可能で魅力ある農業の実現」が必要不可欠です。そのためには以下のような取り組みが重要です。

1.農業の効率化と魅力向上

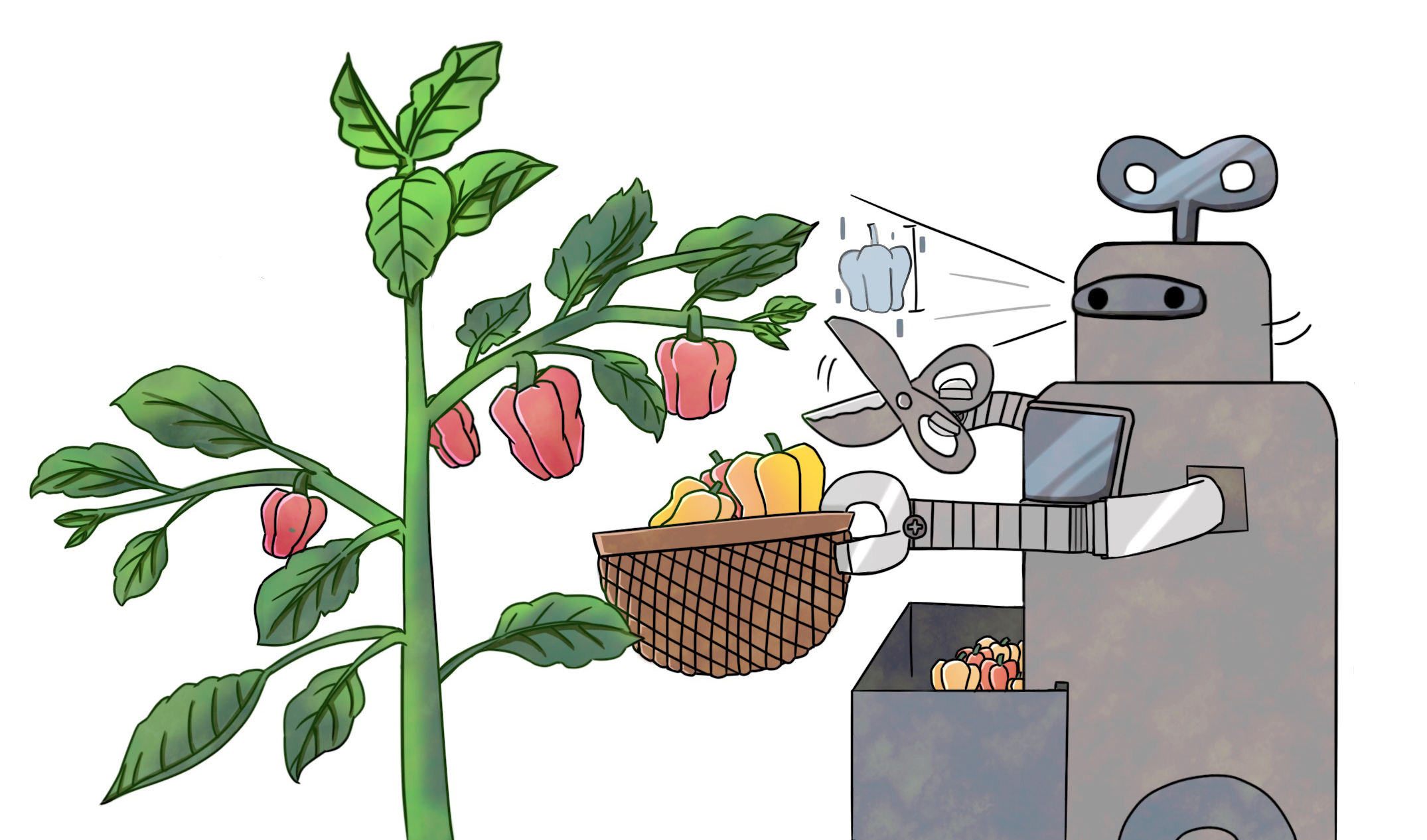

デジタル技術やロボットを活用したスマート農業を導入することで、従来の労働集約型の農業から、効率的で生産性の高い農業への転換を図ります。これにより、農作業が若い世代にとって魅力的な働き方となり、農業への新たな関心を引き出すことが期待されます。

2.地域の特性を活かした高付加価値農業

地域の風土や特色を活かして、高付加価値の作物を生産することも重要です。さらに、観光業や地産地消と連携することで、地域経済が発展する新しい農業モデルを築くことができます。農業を単なる生産活動にとどめず、「地域の価値を創出する産業」として成長させていくことを目指します。

3.未来を支える品種開発

気候変動に対応するためには、新しい品種の開発が重要です。私たち横浜植木株式会社では、耐暑性や病害虫への耐性を持つ品種、少人数でも安定して栽培できる品種の研究に取り組んでいます。こうした技術革新は、農家の生産性向上や負担軽減だけでなく、日本の食料自給率向上にも貢献するものと考えています。

未来に向けて共に歩む

これからも、持続可能な農業を実現するため、地域や研究機関、さらには消費者の皆さまと協力しながら、新たな栽培技術や流通システムの構築を進めてまいります。日本農業の未来を支え、次世代に誇れる豊かな食卓を残すため、共に前進していきましょう。

社長ブログ読者の皆様からの伊藤社長へのご質問やご相談を受け付けています。